概要

画像クリックで募集のおしらせ両面(PDF)をご覧いただけます。

画像クリックで募集のおしらせ両面(PDF)をご覧いただけます。

当センターは、学校法人同志社が募集する懸賞論文の審査および表彰を行っています。その歴史は古く1960年まで遡ります。

新島襄または同志社の歴史を題材として、中学校、高等学校、大学・短期大学・大学院の3つの部門で論文を募集します。応募対象は、現在、同志社および関連学校在学中の学生・生徒としていますが、それ以外からの応募も受け付けています。入賞者には、新島襄生誕記念会に招待のうえ、賞状、賞品が授与されます。

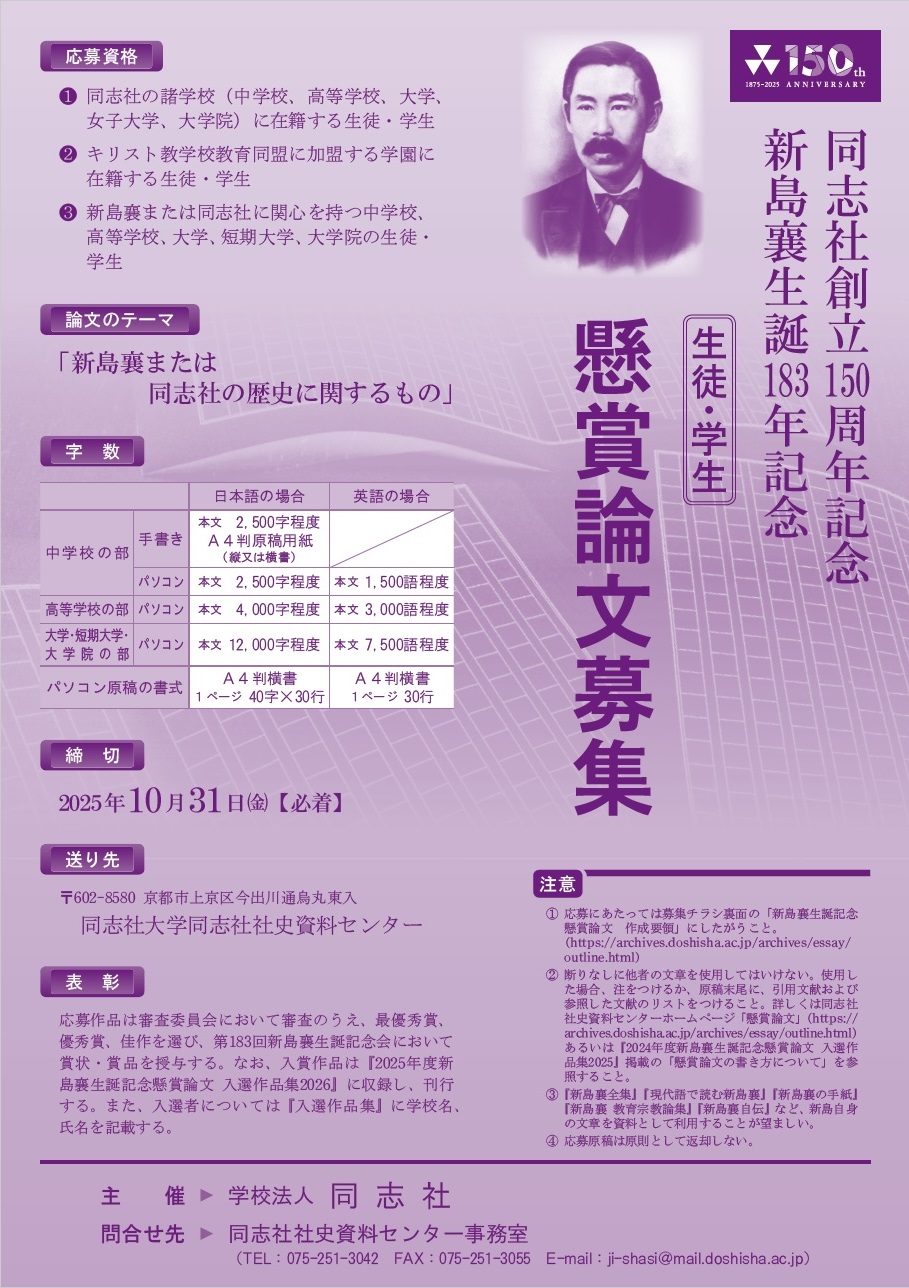

同志社創立150周年記念、新島襄生誕183年記念 生徒・学生懸賞論文募集

応募資格

- 同志社の諸学校(中学校、高等学校、大学、女子大学、大学院)に在籍する生徒・学生

- キリスト教学校教育同盟に加盟する学園に在籍する生徒・学生

- 新島襄または同志社に関心を持つ中学校、高等学校、大学、短期大学、大学院の生徒・学生

論文のテーマ

新島襄または同志社の歴史に関するもの

字数

| 日本語の場合 | 英語の場合 | ||

|---|---|---|---|

| 中学校の部 | 手書き |

本文2,500字程度 A4判原稿用紙(縦又は横書) |

- |

| パソコン | 本文 2,500字程度 | 本文 1,500語程度 | |

| 高等学校の部 | パソコン | 本文 4,000字程度 | 本文3,000語程度 |

| 大学・短期大学・大学院の部 | パソコン | 本文 12,000字程度 | 本文7,500語程度 |

| パソコン原稿の書式 |

A4判横書 1ページ40字×30行 |

A4判横書 1ページ30行 |

|

締切

2025年10月31日(金)【必着】

送り先

〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入

同志社大学同志社社史資料センター

表彰

応募作品は審査委員会において審査のうえ、最優秀賞、優秀賞、佳作を選び、第183回新島襄生誕記念会において賞状・賞品を授与する。なお、入賞作品は『2025年度 新島襄生誕記念懸賞論文入選作品集2026』に収録し、刊行する。また、入選者については『入選作品集』に学校名、氏名を記載する。

注意

- 応募にあたっては「新島襄生誕記念懸賞論文 作成要領」にしたがうこと。

- 断りなしに他者の文章を使用してはいけない。使用した場合、注をつけるか、原稿末尾に、引用文献および参照した文献のリストをつけること。詳しくは「懸賞論文の書き方について」を参照すること。

- 『新島襄全集』『現代語で読む新島襄』『新島襄の手紙』『新島襄 教育宗教論集』『新島襄自伝』など、新島自身の文章を資料として利用することが望ましい。

- 応募原稿は原則として返却しない。

- 問合せ先:同志社社史資料センター事務室

TEL:075-251-3042

FAX:075-251-3055

E-mail:ji-shasi@mail.doshisha.ac.jp

主催 学校法人 同志社

新島襄生誕記念懸賞論文 作成要領

新島襄生誕記念懸賞論文審査委員会

文字数・ワード数について

本文の文字数・ワード数は指定数の上下10%前後を目安とする。

作成方法

(1) 共通事項

- A4判の用紙を使用する(原稿用紙の場合、特に気をつけること、おおよそ29.7×21cm)。

- ページ番号をつけること(タイトル、氏名等を記載したページを第1ページとする)。

- 表紙はつけない。

- 1ページ目の冒頭に「タイトル」(必要な場合は2行目を使ったり「サブタイトル」をつけてもよい)、改行して「所属学校・学年」、さらに改行して「氏名」を書き、氏名には「ふりがな」をつける。

- 本文の文末に本文の字数(日本語)かワード数(英語)を記載する。

パソコン等に表示された字数・ワード数でよい。原稿用紙の場合は、行単位で計算する。 - 高校生以上はパソコンで作成すること(後日提出を求める場合があるので、作成した応募原稿はデジタルデータで保存すること)。

あわせて以下の事項にしたがうこと。

(2) 原稿用紙使用の場合(中学生)

- 400字詰A4判原稿用紙(20字×20行)を使用すること。

- 縦書き横書きは自由。

- 鉛筆のBまたはHBを使用し、大きくしっかりと濃い目の字を書くこと。

(3) パソコンで作成の場合

- 原則として横書き、1ページ40字×30行とすること。

特に必要ある場合は縦書き(用紙横)1ページ30字×40行としてもよい。

論文の書き方について

- 」の前には、句点(。)はつけない。

例:文書の途中の場合 …と言った」と書いている。

文書の最後の場合 …と言った」。 -

年号は西暦で表記する。なお、必要な場合は元号を併記する。

例:1875(明治8)年

注のつけ方について

論文の場合、注のつけ方はたいへん大切で、その論文の価値にも影響する。応募にあたっては『新島襄生誕記念懸賞論文 入選作品集』中の「懸賞論文の書き方について」を必ず読んで、例にならうこと。

懸賞論文の書き方について

同志社大学同志社社史資料センター

第一部門研究(新島研究)

新島襄生誕記念懸賞論文入選作品集編集委員会

懸賞論文に応募する生徒、学生の学年に応じて論文の形式は異なってきますが、論文に共通することは、「自分の主張を正確かつ簡潔に、分かりやすく読者に伝える」ことです。新島襄の言葉、参考書、Webページを参考に論文を作成しますが、その際、自分の考えと他人の考えとの共通する点と異なる点に注意して、まず自分の文章と参考にする文章とを区別することから始めてください。

「自分の文章」を書く訓練をする良いチャンスになります。推敲に推敲を重ねて、自分の文章が文章らしく、論文らしくなっていく過程を身につけてほしいと思います。新島襄生誕記念懸賞論文を準備する際に参考にしてください。普通の作文とは違い、論文の場合は文章を他人の作品から引用したり、他人の意見を紹介したりするときは出典を記します。そのために注や参考文献が必要になります。出典を明記しないと、無断で人の文章などを盗用したことになります。また、出典の明記は自分より先に研究した人へのマナーであり、著作権等を守るルールなのです。新島襄生誕記念懸賞論文に応募する際には、縦書き横書きに関係なく原則として、以下に示す「注のつけ方」の約束に従って出典と参考文献を示してください。

| お問い合わせ |

同志社社史資料センター TEL:075-251-3042 FAX:075-251-3055 |

|---|